2023/08/31

親愛的讀者,你可以放過自己―三秘訣幫助解脫「應該」魔咒纏身

你是否曾經留意過自己常說的「口頭禪」是什麼呢?

或許是「炎上」?「哇酷哇酷」?「哇靠」?「好笑喔」?「喔」?甚至是「傻眼貓咪」?

這些口頭禪或許是隨著時代變遷而演變,但也可能形成了我們的一部分,特別是那個無形中的「應該」。或許你從未察覺,但「應該」很有可能已經深植你的內心。

什麼時候「應該」的口頭禪會在你內心響起呢?這裡提供幾個面向參考:

- 當說話的開頭為「你要……」、「你怎麼沒有……?」時,實際上可能隱含著「你應該要……」。

- 對自己或他人某些言行舉止感到強烈憤怒、失望、困惑、看不慣、不滿意時。通常代表我們認為自己或對方「應該要如何」。

嘗試回想一下,你什麼時候會被「應該」纏身呢?

是在學習?工作?耍廢?照顧別人?被別人照顧?與別人相處?還是獨處的時候?

如果可以,嘗試記下來,往往會有意想不到的結果呢!——通常會比你預期的多很多。

「應該」這個詞彙在教育部《國語辭典》中解釋為:應當;理所當然,分內所應為。語言之所以持續存在,都有它的價值與重要性。「應該」使我們產生目標與內在動機,促發我們產生行動、不停滯;幫助我們遵守規範以避免社會混亂與失序;讓我們的言行舉止得以符合社會期待,進而促進個人適應社會。這多麼的重要!

那我何以會用「魔咒」來形容它呢?

當「應該」的運作機制太強,反而可能像詛咒般令人困擾、痛苦,因此本文章主要是提供那些被「應該」魔咒纏身的人參考。若你沒有,那太好了!當然仍誠心邀請你繼續看完,也許總有一天會派上用場。畢竟「應該」對一個人的影響力可能比你比我所想的都還深遠。

接下來,我們一起來了解它是如何在我們的心智中運作吧!

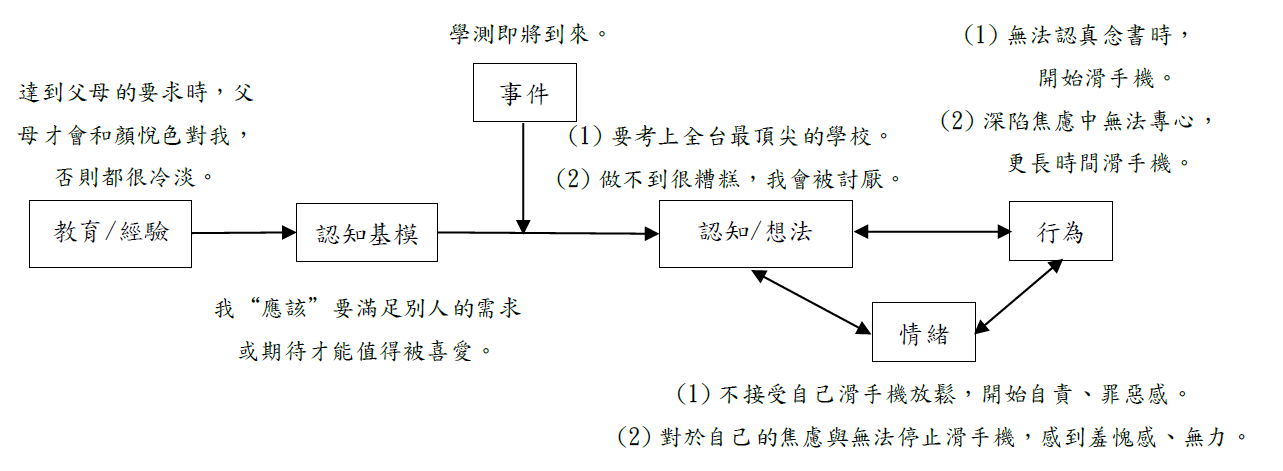

首先,「應該」會藉由家庭、學校或其他管道成為我們認知的一部分,來形塑出我們的言行舉止,也就是心理學術語所稱的「基模」。例如:當行為沒有符合這些應該的基模時,大腦就會啟動杏仁核,讓我們產生罪惡感、自責、後悔等負向情緒,目的是幫助我們的行為得以修正回到符合「基模」的樣子。對此,我們會為了降低這些負向、令人不舒服的感受,也就產生因應方式。

而最常見的方式便是如同大腦原先的期待,去盡力遵從、達成這些「應該」,因它具體清楚,且只要做到就沒事了,很簡單!還有另一種常見的方式就是逃離、遠離這些「應該」,先不去想、不去看,阻斷持續侵蝕身心的焦慮,如此也簡單。

其實這兩種方式都沒有問題,即便後續可能依著新刺激源使大腦再啟動「應該」的運作機制,再產生不適感,但只要能減緩困擾的感受或狀態,都是好方法。

也許你會問:那既然是好方法,為何仍會出現困擾?問題究竟出自哪裡呢?

最關鍵就在於認知上仍認定這是「自己的應該」!也就是基模過於僵固,未能容許與基模有不同情況,並且還將自我價值綁在一起。但當現實上的個人因素或環境因素使我們無法做到或者持續做到這些「應該」時,大腦對「應該」的運作機制就不再是幫助,反而可能變成魔咒了……使我們陷入更深層的負向情緒中無法逃脫,例如:羞愧感、挫折感、無力感、無望感、更深的焦慮等,接著我們就會批判淹沒在負向情緒中的自己,對此感到痛苦。如此自我否定,要再做到「基模」的期待就更不容易,產生惡性循環,困擾便逐漸加劇。

到這裡,有些人可能會想:所以我不能讓自己有「應該」的想法嗎?不能常說「應該」是嗎?

我要說的是:不!因為這樣可能就變成另一種「應該」了!

就像有些人會回應:

「我知道我應該怎麼做了!」

「我知道我不應該這樣想,但就是很困難啊!」

有注意到嗎?另一種「應該」出現了。再次強調,「應該」並沒有不好,只是當它的運作太強烈、僵化,使我們本身或周遭環境無法持續負荷它的強度下,通常不僅沒有解決原本的問題,還會因失敗的累加而陷入更深的負向情緒,甚至產生自我否定。

那究竟如何降低「應該」魔咒的影響力呢?首先,可以先了解它,從日常自我觀察開始,每天花一點時間看自己的「應該」如何運作,通常睡前或是有情緒的當下最合適。在此提供架構與範例參考,其中「應該」魔咒的不斷運行,會使「認知/想法」、「行為」與「情緒」這三面向出現層次區別,若沒有及時發現「應該」魔咒,越來越無法接受做不到應該的自己,就會導致惡性循環。

了解自己的「應該」魔咒機制後,如何破除呢?以下分享三種秘訣來供參考:

秘訣一:重新定義「應該」的內容

嘗試將基模的「應該」重新定義,以上述「我應該要滿足別人的需求或期待才能獲得喜愛」為例,可以換成「我即便沒有滿足他人期待也值得被喜愛」。其他例子為:

- 「我應該要考高分」換成「我可以持續朝高分前進」、「我如果可以考高分那也很好」。

- 「我應該要抱持彈性想法」換成「我可以抱持彈性想法」、「我如果可以抱持彈性想法那也很好」。

祕訣二:建立更彈性的自我觀

當自己無法達成「應該」時,知道「沒關係,還有下次機會」。此外,改變不是一朝一夕能做到的!當發現自己又陷入沒做到「應該」而產生的負向情緒或自我懷疑時,告訴自己「沒關係,這很自然」。容許自己有失敗、有負向情緒的時候,久而久之,就會有所不同。

秘訣三:區分事件和自我價值

也就是記得無論是自己或他人因你沒做到「應該」予以責怪時,那只針對事件而已,不需要直接連結到自身身上。你的價值並非事件或他人可以輕易定義的。

最後也想說:這並不是要求你完全放棄「應該」的想法,而是讓你更加審慎地使用它,並避免讓它過於壓迫你的生活。沒有應該要照我說的方式做!每個人都是獨特的,只要能夠幫助遠離「應該」魔咒,並且不會以自己或他人身體安全為代價的方法,都是好方法。

讓我們一同追求內在的平衡,放過自己的同時也持續成長。這將是一個漫長而美好的旅程,你絕對不是獨自一人。

希望這些秘訣能幫助你減輕「應該」的負擔,讓你的心靈更自由、更輕鬆。如果你在這個過程中需要支持或指導,鼓勵你向專業的心理健康專家尋求幫助。

你值得擁有一個充滿自由和喜悅的生活。願你能找到屬於自己的平衡。

👉預約陳必佳 實習諮商心理師諮商

【提醒】每個人所經歷的生活或心理議題背後形成之成因或解決之道皆不盡相同,故官網文章內容僅供建議與參考,當您需要個人化的幫助,建議考慮尋找專業心理師的協助。

圖片來源:Pexels